1. インプラントの平均寿命と基本理解

1-1. インプラントの平均寿命はどのくらい?

インプラントの平均寿命は、一般的に10~15年と説明されることが多く、適切なメンテナンスを続ければ20年以上の長期使用例も珍しくありません。重要なのは「平均」という言葉が示す通り、口の中の清掃状態や噛み合わせ、喫煙や糖尿病の有無、定期検診の継続などで大きく個人差が出る点です。寿命は部位や材料、治療計画の精密さにも左右されるため、主治医とあなたの生活背景を踏まえた目標設定と管理が欠かせません。

1-2. 「残存率」という見方(10年以降の目安)

臨床現場では「平均寿命」だけでなく、一定期間後にどれだけ使えているかを示す「残存率」も目安になります。国内の歯科情報サイトや臨床記事では、10年後に9割以上が機能しているという記載が多く、長期では20年超の使用報告にも触れられています。これはあくまで集団としての傾向であり、個別には清掃・力のコントロール次第で上下するため、あなた自身のリスクプロファイルを把握し、オーダーメイドのメンテナンス間隔を設定することが現実的です。

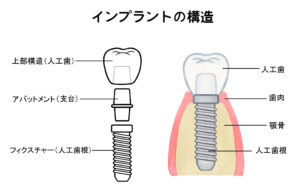

1-3. インプラントは「装置の集合体」

インプラントは、骨の中の「人工歯根(フィクスチャー)」、歯肉から出る「アバットメント」、見える「かぶせ物(上部構造)」の三層構造です。寿命の考え方も層によって異なり、かぶせ物は破損や摩耗で交換が必要になりやすい一方、人工歯根が骨と安定していれば再手術なしで対応できることも多いです。逆に、周囲の骨が失われたりフィクスチャーが揺れたりする場合は、撤去・骨造成・再埋入など外科的対処が検討されます。

2. インプラントの寿命を縮める主な要因

2-1. 清掃不良とインプラント周囲炎

歯ブラシだけで落としにくい汚れが残ると、歯ぐきの炎症から骨の吸収に進む「インプラント周囲炎」を招き、寿命を大きく縮めます。天然歯と違い神経の痛みが出にくい分、気づきづらいのが要注意。フロスや歯間ブラシ、音波ブラシの併用、定期的なプロフェッショナルクリーニングでバイオフィルムを除去し、炎症の芽を小さいうちに摘むことが長期使用の鍵です。

2-2. 噛み合わせ・歯ぎしり・食いしばり

夜間の歯ぎしりや強い食いしばりは、かぶせ物の破損やネジの緩み、骨への過負荷を招きます。ナイトガード(マウスピース)の活用や、かぶせ物形態・咬合面設計の見直しで力を分散すること、定期検診で早期に摩耗や緩みを点検することが、寿命延伸に直結します。

2-3. 喫煙・全身状態・生活習慣

喫煙は血流や治癒反応を低下させ、長期予後の不利因子として知られます。糖尿病など代謝の影響を受ける疾患や、清掃に手が回らない生活リズム(不規則勤務・育児など)もリスクとなるため、口腔衛生の「再現性」を上げる道具選びや、通院しやすい体制を整えることが重要です。

3. インプラントの平均寿命を延ばすために(働く世代・シニア向け)

3-1. 働く世代:時間がない人の現実

忙しい方は「短時間で確実に汚れを落とす」道具選びが肝心です。電動ブラシ+ワックスなしフロス/ホルダータイプの併用、シャワー式の補助洗浄など、ルーティーン化しやすい組み合わせにしましょう。3~4か月ごとの定期検診で、噛み合わせ・ネジの緩み・かぶせ物の微小破損を早期発見。ナイトガードを就寝前に装着するひと手間が、10年先の差になります。

3-2. シニア世代:清掃性と通院のしやすさ

指先の巧緻性が低下してきたら、柄の太い歯間ブラシやグリップ付きフロス、音波ブラシに切り替えて「無理なく続けられる」道具に更新を。通院動線の近さやバリアフリー、個室で落ち着いてケアを受けられる環境も通院継続の重要因子です。万一の破損にも迅速対応できるよう、かかりつけで保証・部品在庫・メーカー連携が整っているか事前に確認を。

3-3. 医院・メーカー・保証の視点

長期使用には、治療計画の精密さ(CT・ガイド手術など)、実績あるインプラントメーカー、そして保証制度の三位一体が有効です。国内の解説記事でも、5年~10年保証を一つの目安にしており、保証の範囲(上部構造交換/インプラント体の再埋入 等)や条件(定期検診受診など)は必ず確認しましょう。

4. 寿命がきたらどうなる?症状・サインと初動

4-1. よくあるサイン

噛んだ時の違和感、かぶせ物の欠けや脱離、ネジの緩み、歯ぐきの腫れ・出血、口臭、レントゲンでの骨吸収などは、寿命接近やトラブルのサインです。放置は周囲骨のさらなる消失につながり、後の再建治療を複雑化させます。自覚症状が軽くても、動揺や骨吸収は進むことがあるため、早めの診査・クリーニング・咬合調整で被害を最小限に抑えましょう。

4-2. まず受ける検査と応急対応

口腔内診査、ポケット検査、レントゲン/CTで骨量とフィクスチャーの結合状態を評価します。かぶせ物の破損・ネジ緩みが原因なら、部品交換や締め直しで改善できることも少なくありません。炎症が強い場合は洗浄・薬物療法を行い、セルフケアの徹底と通院間隔の短縮で回復を図ります。外科処置が不要で済めば、身体的・経済的負担も抑えられます。

4-3. 「寿命がきたらどうなる?」の具体策

インプラント体が機能を失った場合、撤去後に骨造成(必要に応じて)→治癒期間→再埋入、あるいはブリッジ/義歯への切り替えを検討します。保証期間内なら再治療の補償が受けられることもあります。重要なのは「無理に使い続けない」こと。放置は感染拡大や骨量喪失を招き、次の治療のハードルを上げます。

5. インプラントの平均寿命と費用・保証のリアル

5-1. 上部構造交換と費用

寿命によるトラブルが「上部構造」や「ネジ」の範囲に留まるときは、比較的低侵襲での修理・交換が可能です。費用は破損部位・材料によって幅があり、数万円~数十万円規模まで振れます。目に見える歯の部分だけの交換で済むのか、アバットメントやインプラント体に及ぶのかで大きく変わるため、見積りでは「どの層の交換か」を必ず確認しましょう。

5-2. 再埋入・代替治療の費用観

インプラント体の撤去や骨造成、再埋入を伴う場合は外科費用が加わります。医療広告ガイドライン上、ここでは具体金額の断定は避けますが、保証条件(定期検診の受診、喫煙コントロール 等)を満たすと補償率が上がる制度もあります。長期視点では、定期検診の維持と早期発見が結果的に最も費用対効果が高い選択です。

5-3. 保証を活かすための通院継続

保証は「定期メンテナンスに通っていること」を条件とするケースが一般的です。間隔はリスクに応じて3か月~6か月が目安。仕事や介護で来院しづらい時期も、オンライン相談や短時間枠の活用など、通院継続が重要です。これがそのままインプラントの平均寿命の底上げにつながります

6. 当院の体制(地域性・医院の特徴)

6-1. 通いやすい3院体制(垂水院・明石駅前院・西宮北口駅前院)

スター歯科クリニックは、兵庫県内に3つの医院があります。いずれもアクセスの良い立地にあり、地域に根ざした歯科医療を提供しています。お住まいの地域に近い医院で、安心して継続的に通院できる体制が整っています。

6-2. 痛みに配慮した治療と徹底フォロー体制

局所麻酔の最適化や術後鎮痛の工夫、必要に応じた鎮静を組み合わせ、手術ストレスの軽減に努めています。術後は「清掃具の選び方」「磨き残しの出やすい部位の指導」「ナイトガード管理」まで専任スタッフが継続サポート。万一のトラブルでも、撮影→診断→応急対応→再建計画の流れを素早くご案内します。

6-3. 経験豊富なドクターと長期視点の設計

インプラントは埋入位置や角度、被せ物の設計が寿命に直結します。当院ではCT・ガイデッドサージェリーを併用し、噛み合わせを踏まえた力の設計に重点を置きます。初診時から「10年後・15年後」を見据え、清掃性と修理しやすさを両立した設計を提案します。

6-4.安心のインプラント保証

スター歯科クリニックでは、インプラント体は一生涯保証、上部構造は5年保証の安心制度をご用意しています。これは「治療後も安心して長く使いたい」という多くの患者様の声にお応えするための取り組みです。

保証の対象となるのは、3~4ヶ月ごとの定期メンテナンスの継続や、噛み合わせに応じたマウスピースの使用、適切なブラッシングによる口腔ケアの実施など、いくつかの術後管理を守っていただける方です。

また、治療前には保証内容を含めた丁寧なご説明の機会を必ず設けておりますので、不明点やご不安があればお気軽にご相談ください。治療後も長く快適にインプラントを使っていただけるよう、万全のサポート体制でお迎えいたします。

7. まとめ(要点とアクション)

インプラントの平均寿命は概ね10~15年、適切な管理で20年以上の長期使用例も沢山あります。10年後の残存率9割超という目安は、清掃・噛み合わせ・通院の「再現性」を高めるほど近づきます。寿命は装置のどの層に問題が起きるかで対処が変わるため、早期の点検が肝心です。

すでにインプラントがある方は、3~6か月ごとの点検・クリーニングに通い、ナイトガードや清掃具を見直しましょう。これから検討される方は、駅近で通いやすい当院へご相談ください。あなたの生活リズム・全身状態・ご予算に合わせて、長期視点の設計と保証をご提案します。

スター歯科クリニック垂水院

歯科医師 安達 叶 執筆